Die beiden Eichenarten gehören zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae) und ähneln einander so sehr, dass es schwierig ist, sie zu unterscheiden. Natürlicherweise kommt die Traubeneiche im tieferen Bergland vor, während die Stieleiche in Auengebieten verbreitet ist.

Im Allgemeinen benötigt die Stieleiche mehr Nährstoffe und Feuchtigkeit, während die Traubeneiche wärmere Lagen bevorzugt. Vor dem Hintergrund des Klimawandels wäre also in unserer Region die Traubeneiche der Stieleiche vorzuziehen.

In meinem Wald beobachte ich, dass sehr viele Eichen zwischen den Schwarzbeersträuchern aufgehen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil in der näheren Umgebung keine einzige größere Eiche wächst, die als Samenbaum dienen könnte. Die Eicheln werden also über mehrere hundert Meter von Eichhörnchen und Eichelhähern zu mir in den Wald gebracht und dort vergraben.

Da diese kleinen Eichensämlinge meistens bis zum Herbst oder spätestens im Folgejahr wieder verschwunden sind, habe ich meinen Eichen bisher überhaupt keine Beachtung geschenkt. Außerdem habe ich gelesen, dass die Eiche als Lichtbaumart nicht für eine Unterpflanzung geeignet sei.

Die einheimischen Eichenarten waren also bisher gar nicht in meinen Umbauplänen vorgesehen.

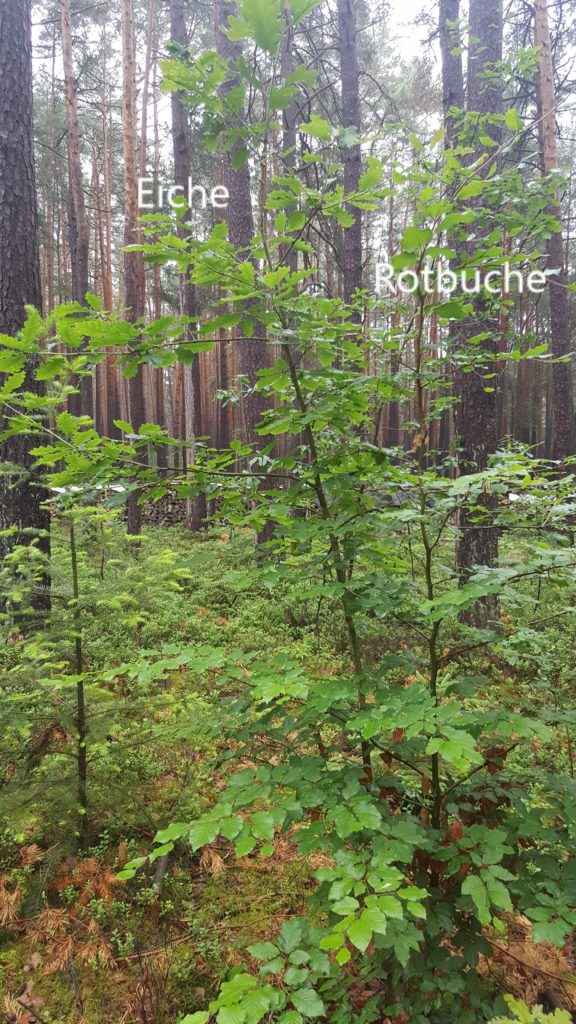

Seit annähernd zehn Jahren schütze ich meine gepflanzten Bäumchen mit einem Zaun vor dem Verbiss. In dem geschützten Bereich wachsen die selbst aufgegangenen Eichen wunderbar. Und ich kann feststellen, dass manche davon einen deutlich höheren Zuwachs als die von mir in der Baumschule gekauften Rotbuchen haben.

Wenn die Lichtverhältnisse passen, werde ich also zukünftig etwas mehr die einheimischen Eichen berücksichtigen.